ホウライエソはワニトカゲギス科に属する深海魚です。英語名はViperfish(毒蛇魚)です。牙がある強面の顔が特徴的で、下顎先端の牙は特に大きいです

ホウライエソの体はゼラチンのように柔らかい膜のようなもので覆われております。この柔らかい膜の役割については明確ではないようですが、遊泳生活を送るとされるホウライエソが、浮力を得るためのウキのように使うのではないかと考えている研究者もいます[1]。

体型は細長く、ヒレは体の後ろに集中的についています。また、ホウライエソの骨格は特殊で、獲物を捉える際には、頭部を上側に大きくのけぞらせ、口を大きく開けて獲物を捕まえることができます(頭部の写真参照)。[1][2][3]

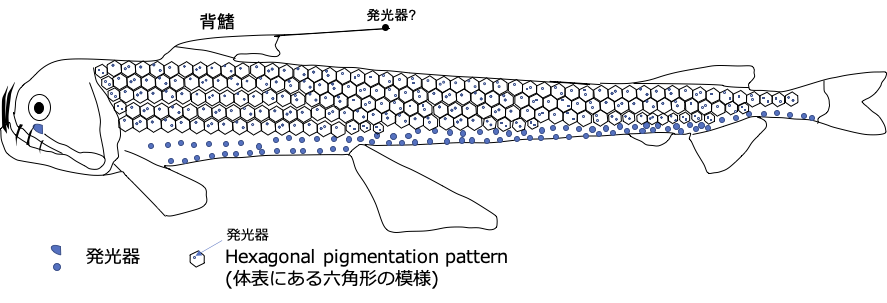

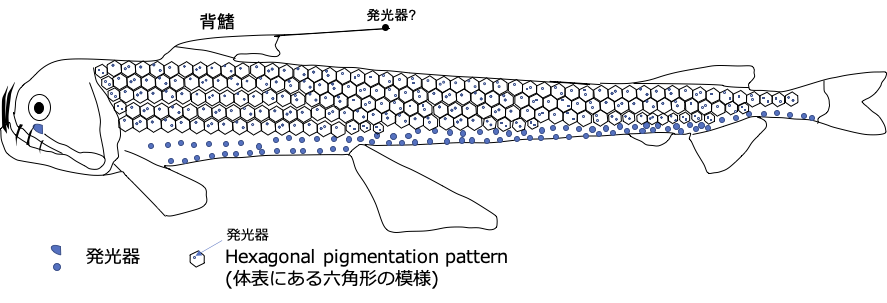

ホウライエソの腹部には発光器がずらりと2列並んでいます(イラスト参照)。これは下から敵に見られた時に頭上の青い背景により紛れ込みやすくする工夫と考えられています[3]。また、ホウライエソの体表はHexagonal pigmentation pattern とよばれる六角形の模様で覆われていますが、この模様一つ一つにも2-3の発光機がついており、模様とともに体表全体に分布しています[2][4].

背鰭前方の鰭条が長いのもホウライエソの特徴です(イラスト参照)。この長い鰭条の先端には発光器がついているとの報告もありますが、標本によっては発光器のついていないものも多く、その存在に懐疑的な研究者もいます。しかしながらホウライエソがこの長い背鰭の筋を頭部より前方へ持ってきている様子は確認されており、触覚のように使っているのかあるいはアンコウのように獲物をおびき寄せるルアーとして使っている可能性が考えられます[2]。

ホウライエソの仲間は現在、1属9種確認されており[5]、日本ではホウライエソ(Chauliodus sloani)とヒガシホウライエソ(Chauliodus macouni)が確認されています[6][7].この2種の形態はよく似ていますが、目の下の発光器の形と位置、前上顎骨の第三歯と第四歯の長短などの特徴から見分けられます(本稿、形態的特徴欄参照)[6]。本稿で紹介します写真のほとんどはホウライエソと思われますが、銀色の個体(全身写真)のみ、眼下の発光器の位置と形から、ヒガシホウライエソかもしれません。

レア度 ★★★☆☆(★の数が多いほどレアです)

1. 北村雄一. 2011. 深海魚摩訶ふしぎ図鑑 改訂新版. 保育社

2. 北村雄一. 2015. 超美麗イラスト図解 世界の深海魚最驚50. SBクリエイティブ株式会社

3. 北村雄一. 2011. 深海生物のひみつ 本当にいる奇妙なモンスターたち. PHP研究所

4. Carpenter and Angelis eds. 2016. The living marine resources of the eastern central Atlantic, volume 3, Bony fishes part 1 (Elopiformes to Scorpaeniformes), Food and Agriculture Organization of the United Nations (FA0)

5. J. S. Nelson, T. C. Grande, and M. V. H. Wilson. 2016. Fishes of the World Fifth Edition. John Wiley and Sons.

6. 益田一ほか(編). 1988. 日本産魚類大図鑑, 第二版. 東海大学出版会

7. 中坊徹次(編). 2013. 日本産魚類検索 全種の同定, 第三版. 1–3巻. 東海大学出版会